좋은 이름이란 무엇을 말하는가?

한마디로 좋은 이름이란 이름 주인공에게 맞는 좋은 기운을 지닌 이름이다. 이름은 후천적으로 얻는 요소이다. 그러므로 이름 주인공이 선천적으로 갖고 태어난 기운을 보완해서 중화를 이루는 이름이 가장 좋은 이름이다. 그리고 부르기 쉽고 듣기 좋아야 하며, 시대에 맞고 너무 흔하지 않아야 한다.

첫째, 반드시 올바른 작명법으로 지어야 한다.

현재 우리나라 모든 작명가들은 ‘좋은이름, 바른이름, 큰이름, 참이름, 명품이름’이라고 그럴듯하게 포장해서 네이버와 유튜브, 맘카페, 구글, SNS 등에서 대대적으로 물량 광고를 계속하면서 쏟아내고 있지만, 예외 없이 모두 이름자의 글자 획수(劃數)를 갖고서 이름을 짓고 있다. 곁들어 한자의 자원(字源)오행을 참고하는 정도이다.

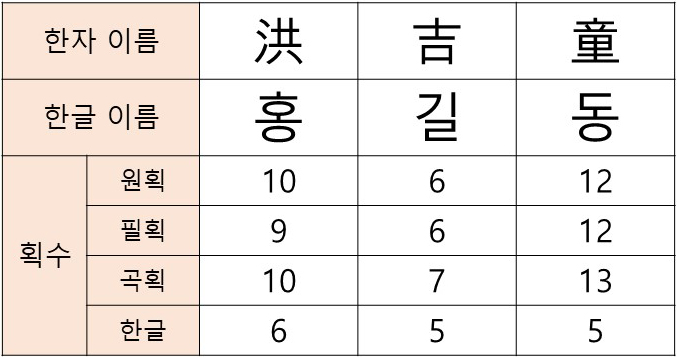

예를 들어 ‘홍길동(洪吉童)’이란 사람의 이름이 있다면, 예시와 같은 원획(原劃), 필획(筆劃), 곡획(曲劃), 한글 획수 중에서 하나를 갖고서 ‘홍길동’의 타고난 운명이 좋다 나쁘다, 이름이 좋다 나쁘다 말하면서 작명을 해주거나 개명을 요구하고 있다.

그래서 그 작명법들이 엉성하고 아주 간단하다. 한마디로 말하면, 초등학교 때 하던 이름 적는 획(劃)으로 나오는 숫자로 궁합이 맞는지 보는 딱 그 수준이고, 그 수준을 갖고 허울 좋게 과대 포장해서 작명이나 개명을 하는 사람들을 현혹하고 있다.

결정적으로, 이름자의 한자(또는 한글) 획수로 작명하는 것(81수 원형이정 4격, 삼원 수리, 영동 파동수 등)은 1940년 일제 강점기 때 창씨개명(創氏改名)의 잔재 또는 그 변형으로서, 한참 뒤늦었지만 이제라도 하루빨리 청산해야 할 일제 식민 통치의 대상이다.

즉 1940년대 일제 창씨개명 때 조선총독부의 방조 아래 구마사키(熊﨑)류의 일본 작명가들이 전파한 작명법으로 현재 우리나라 사람들의 이름을 작명해주고 있는 것이다.

기존 한글소리작명법도 초성(자음)만으로 작명하므로 매우 불완전하다.

그러므로 국보 제70호이자 세계기록문화유산인 『훈민정음』의 한글 창제 이치에 근거하여 중성(모음)과 종성(자음)까지 모두 고려하여 이름을 지어야 명실상부하게 완전한 천지인(天地人) 삼원(三元) 오행성명학이 된다는 점을 꼭 명심해야 아기와 나 자신, 사랑하는 가족에게 좋은 이름을 지을 수 있다.

둘째, 사주와 조화가 되어야 한다.

타고난 사주에서 모자라는 음양오행을 보완해 줘서 사주의 기운과 조화 되는 이름이어야 한다. 우리 문화에서 정초에 삼재(三災)나 횡수(橫數) 등의 액막이를 하거나 소원 성취를 위한 발원문을 적을 때 그 말미에 항상 당사자의 이름과 생년월일을 적는다. 이는 이름과 사주는 곧 그 사람을 상징하는 대표적 징표라는 인식이 매우 근원적인 것이라는 사실을 잘 보여준다.

사주명리에서 길흉성패를 판단하는 핵심은 음양오행의 중화 여부이다. 사람이 태어난 연월일시의 천간과 지지인 사주팔자는 글자 뜻 그대로 4(연월일시)×2(간지)로서 8가지이고, 음양과 오행은 2(음양)×5(오행)로서 10가지이다. 2가지가 차이 나는데 그러므로 기본적으로 2가지는 모자랄 수밖에 없다. 게다가 지지의 토는 4가지나 된다.

어느 음양오행이 모자란다는 것은 곧 다른 음양오행이 넘친다는 뜻이다. 10년마다 바뀌는 대운에서 이러한 점이 보완이 되면 아무런 문제가 없겠지만 그렇지 못한 경우가 훨씬 더 많다. 심지어 사주원국의 음양오행이 더욱 모자라거나 넘치는 방향으로 운이 흐르는 경우도 비일비재하다.

인생이란 음양과 오행이란 재료로써 집을 짓는 건축에 비유할 수도 있고, 음양과 오행이란 승객과 화물을 싣고 나르는 자동차와 선박에 비유할 수도 있다. 선천적으로 부족하거나 태과한 음양오행의 재료를 갖고서 어떻게든 제대로 집을 지어야하고, 안전하게 목적지까지 도착해야 하는 것이 우리네 인생의 현실적 목표이다.

그러기 위해서는 음양오행의 부조화 현상을 먼저 해결해야 되는데, 가장 좋은 방법은 아니지만 차선으로 선택할 수 있는 방법 중의 하나가 바로 이름을 통한 음양오행의 보완이다. 그러므로 아무리 이름에 담긴 뜻이 좋다 하더라도 선천 사주의 음양오행을 보완해 주지 않는 이름은 좋은 이름이라고 할 수 없다.

셋째, 부르기 쉬워야 한다.

이름은 평생 동안 다른 사람들에게 수없이 불리어진다. 그러므로 일단 사람들이 이름을 부르기가 쉬워야 한다. 그래야 친근감을 높여서 인간관계 형성에도 유리하다. 이름을 부르는 데 있어서 딱딱하고 매끄럽지 못하다면 사람들은 그 이름의 주인공에 대해서도 무의식적으로 바로 그러한 인상을 가지는 성향이 강하다.

그래서 발음하기 쉬운 이름일수록 상대방에게 더 긍정적인 인상을 심어주고, 발음이 매끄럽고 유연한 이름일수록 상대방에게 더 호감을 높여줘서 사회적 신분 상승에 더 유리하다는 외국의 연구 결과도 있다. 빌 게이츠와 구글의 래리 페이지도 그 예라고 한다.

발음이 편안하고 쉬우려면 아무래도 ‘기’, ‘아’, ‘두’처럼 받침[종성]이 없는 글자가 유리하다. 그러므로 이름자 중에서 적어도 하나는 받침이 없는 글자로 선택하는 것이 좋다. ‘윤민준’처럼 연달아 같은 받침이 겹치는 글자는 신중하게 선택하는 것이 좋다. 소리를 내는 도중에 입술 모양이나 혀의 위치가 달라지는 모음(ㅑ, ㅕ, ㅛ, ㅠ, ㅒ, ㅖ, ㅘ, ㅙ, ㅝ, ㅞ, ㅢ)을 거듭 사용하는 것도 신중해야 한다. ‘박매배’, ‘신재채’, ‘이의희’처럼 같은 자음과 모음을 연거푸 사용하는 것도 피해야 한다.

글로벌 시대에 맞게 외국인도 발음하기 쉬워야 한다. 실제로 ‘은(Eun)’, ‘여(Yeo)’ 등은 외국인이 제대로 발음하기 어렵다. 따라서 외국에서도 사용하기 쉬운, 외국인도 발음하기 쉬운 글자여야 한다. ‘반기문’ 유엔 사무총장의 이름이 좋은 예이다. 그러나 우리말의 정체성과 어감이 가장 중요하므로 외국어로 발음이 쉬운지 여부가 이름 선정의 절대적 기준이 될 수는 없다.

넷째, 듣기 좋고 의미가 좋아야 한다.

사람들이 이름을 부르거나 들었을 때 어감이 밝고 좋으며, 긍정적인 이미지가 연상되는 이름이어야 한다. 즉, 이름에 담긴 뜻이 좋아야 하고 어감상 좋은 의미가 연상되는 이름이어야 한다. 그러므로 이름의 의미나 발음이 나쁘거나 저속한 것이 연상되거나 놀림감이 되는 경우는 피해야 한다. 악명 높은 사람의 이름과 같거나 비슷한 경우도 피해야 한다. 예쁜 한글이름도 어릴 때는 귀엽고 앙증맞지만 어른이 되면 부르거나 듣기 어색한 경우가 많다. 그러므로 이름은 인생의 모든 시기에 어울려야 하며 성장기를 거쳐 학창시절뿐 아니라 직장과 사회생활에서도 적합해야 한다.

2014년 3월 대법원이 펴낸 소식지 ‘법원사람들’ 봄호에 소개된 개명허가 사례 중에도 이런 이름들이 상당수 포함되어 있다. 김치국, 변분돌, 김하녀, 이창년, 권분필, 서세미, 지기미, 서동개, 김대통, 문모세, 소총각, 맹천재, 이보라매, 최보진, 조지나, 이아들나, 경운기, 곽설희, 신간난, 도동연, 구태놈, 양팔련, 오보이, 임신, 정충희, 하쌍연, 이몽치, 나대장, 신기해, 이고우니, 이루미, 방기생, 홍한심, 강호구, 송아지, 유입분 등이다.

부르거나 들었을 때 어감과 의미가 나쁘고 저속하며 놀림감이 되는 이름은 당사자에게 심각한 정신적 스트레스를 주고 정서적 불안감을 조성해서 자신감이 위축되고 자신의 능력을 제대로 발휘하지 못하게 한다.

다섯째, 세련되어야 하고, 너무 흔하지 않아야 한다.

지금 시대는 다른 사람과 같아서는 안 되고 자신만의 개성이 중요하다. 그러므로 이름도 자신의 개성을 드러내면서 참신해야 한다. 사회적·문화적으로 거리감이 없고, 미래지향적이며 시대적 감각이 있는 이름이어야 한다. 그러나 개성이 지나쳐서 너무 특이한 이름도 너무 흔한 이름만큼이나 좋지 않다. 너무 흔한 이름은 디지털 시대에 자칫하면 인터넷 미아로 전락할 우려가 크므로 신중하게 지어야 한다.

2014년부터 대한민국 법원에서 운영하는 <전자가족관계등록시스템>(https://efamily.scourt.go.kr)에서 제공하는 출생신고, 개명신고 이름 순위의 20위 안에 들어가는 이름은 피하는 것도 너무 흔하지 않은 이름을 짓는 현명한 요령이 된다.

대구작명소 유명한 김만태교수 유명한 대구작명소 김만태 대구철학관 대구사주 대구작명 대구사주 대구철학관 김만태교수 유명한 철학관

#유명한 #작명소 #철학관 #김만태 #김만태교수 #대구작명소 #대구철학관 #대구사주 #유명한작명소 #사주잘보는철학관 #대구작명